こんにちは。 服の生地についてのブログを書いています、服地パイセンです。

この文字、なんで読むかわかりますか?「莫大小」…ばくだいしょう??

恥ずかしながら僕は読めませんでした。これで「メリヤス」と読みます。

家の近くにメリヤス工場が散見しているので、メリヤスは知っていましたが、漢字はちょっと…。

メリヤスとは、最近あまり聞かなくなりました。

正直僕もほとんど使ったことがないと言ってもいいくらい、つかわない単語です。

「莫大小」の漢字の意味ですが、

「莫」という漢字は否定をあらわし

「大小」は大きさをあらわします。

大小のない伸縮性のある生地という意味です。

あまり使わない単語ですが、ぼくたちの周りはメリヤスで溢れています。

- メリヤスってなに?簡単に言うとどういうことか

- メリヤスについてもっと詳しく解説

- 莫大小の歴史

- メリヤスのメリット

- メリヤスのデメリット

- メリヤスはどの季節に?用途は?

- 編み物の三原組織

- 「カットソー」とは

- 天竺とフライスの違い

- 莫大小会館(メリヤス会館)を撮影しました

メリヤスってなに?簡単に言うとどういうことか

メリヤスをわかりやすくいうと、Tシャツの編み方です。

平編みや天竺編みとも呼ばれます。

表目はたて方向の筋があり、裏目は表とは違って粗い感じに見えるので、表と裏の違いがはっきりと分かるのが特徴。

よこ方向に伸縮性があります。

メリヤスについてもっと詳しく解説

メリヤスはニットの同義語で、

「編み物の古い呼び方がメリヤス」という感じです。

編み物のことを昭和30年頃まで、メリヤスと言っていました。

現在でも肌着や靴下などの生地はメリヤスという言葉がつかわれますが、専門的な言い方で、一般的にはあまり耳にしません。

洋服を作るためには生地が必要で、

生地を大きく分けると二種類あります。

ひとつは編み物で、

もうひとつは織物です。

編み物は、一本の糸を輪っかにしながら連続的に編んでつくった布地のことで、ニットと呼ばれます。

ニットといえば、おばあちゃんが編んでくれたような1本の糸で編んで作られた洋服をイメージします。

これは襟元から裾までが1本の糸で繋がって1つのアイテムとして完成するものです。

代表的なものはセーターやマフラーなどでしょう。

毛糸で編んだセーターやマフラーだけがニットということではなく、普通の綿の糸であってもニットと呼びます。

つまり、Tシャツもニットになります。

織物はたて糸とよこ糸との二本の糸を交差して作られたもの。

織物について書いた記事もあるので読んでみてください。

莫大小の歴史

はじまりは16世紀半ばのイギリス。

靴下を編む機械が発明されたのが始まりとされています。

日本は編み物の伝統が意外と(?)弱く、17世紀後半にスペインやポルトガルなどから靴下などの形で編地がもたらされました。

武士が殿中に出仕する際の足袋を作る技法として広まったとされています。

「靴下」という意味のポルトガル語

「メイアシュ」や、スペイン語の「メディアス」がなまったそう。

そして「メリヤス」が編み物全般を指すようになりました。

その後、戦後になってから一気に需要が増え、今に至ると言います。

1950年代までは肌着・靴下などの伸縮性のある編み物を「メリヤス」と呼びました。

その後、英語の外来語が多く使われるようになり、編地全般はニットやセーター、カジュアルウェアはジャージーと呼ばれるようになったようです。

メリヤスは英語で何という

メリヤスは英語では「knitted fablic」と言うようです。

直訳すると編まれた生地。

直接的でとてもわかりやすいですね。

メリヤスのメリット

メリヤスのメリットは、大小関係なく着れるという由来通り、伸縮性があること。

作り手側のメリットとしては、大量生産に適しています。

服の原価は作業工賃が大部分。縫いが少ないので、結果的にコストは低くてすむということが言えます。

メリヤスのデメリット

メリヤスの編み地に穴が空いてしまうと、そこから糸がほぐれて伝線してしまいます。

あとデメリットというよりは、特性のひとつなのですが、メリヤス生地の端は始末処理をしないとクルンとまくれてきます。

その性質を意匠として利用したのが切りっぱなしのTシャツです。

メリヤスはどの季節に?用途は?

メリヤスのおもな用途は、靴下、肌着、上着、帽子など様々で、身の回りのほとんどに使われています。

つまり年中使われているということですね。

ニットセーターは冬になりますが、コットンのTシャツなんかは年中着ますもんね。

編み物の三原組織

織物に三原組織があるように、

編み物にも三原組織があります。

編み方がわかりやすいようにそれぞれ毛糸のニットセーターで写真を撮りましたが、素材は関係ないということを覚えておいてください。

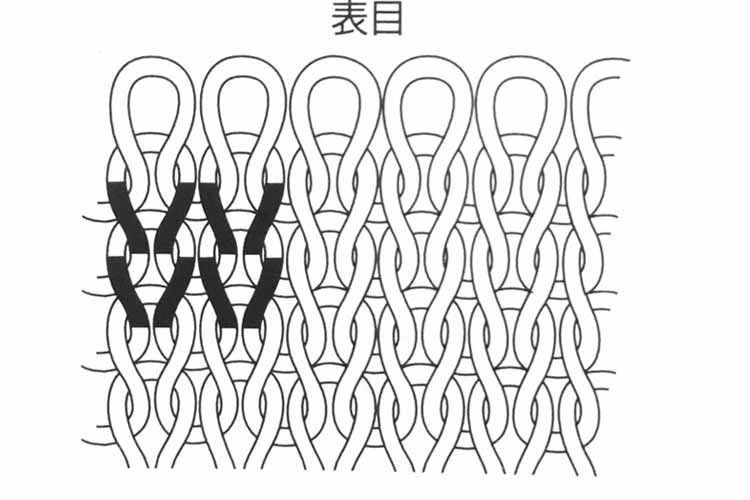

平編み(天竺編み)

天竺編み、または単に天竺ともいう。

編地の表裏がはっきり区別でき、表はV型、裏は反円型の編み目になるのが特徴です。

編み地はたて方向より、よこ方向に伸びやすく、軽くて薄い。

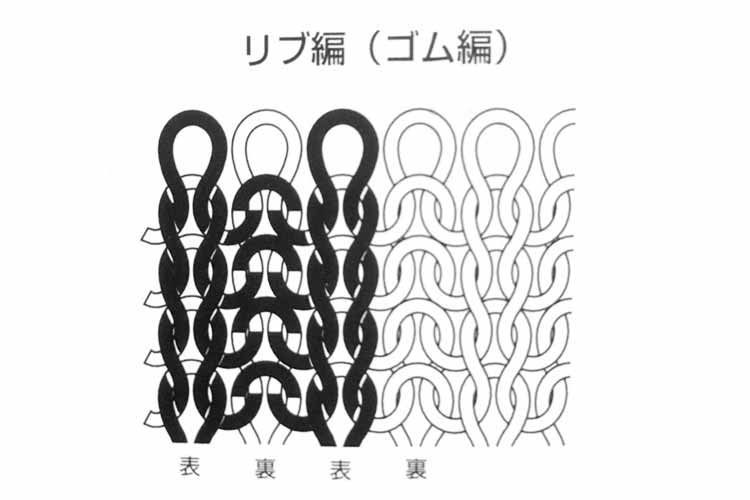

ゴム編み(あぜ編み)

ゴム編み、または畦編みとも呼ばれます。

平編みの表目と裏目がたて方向に交互で配列される編み方で、平編みよりもよこ方向によく伸びるという特徴があるので、袖や裾のリブによく使われます。

またリブ編みのリブとは「あばら骨」のことで、あばら骨のように見えることからこの名前になりました。

平編みのように耳が巻かず、そのため裁断しやすいのが特徴です。

また平編みと違って表と裏の区別がありません。

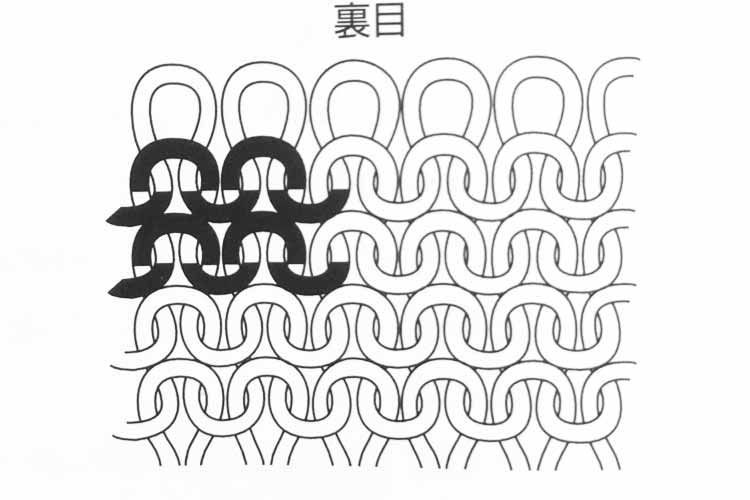

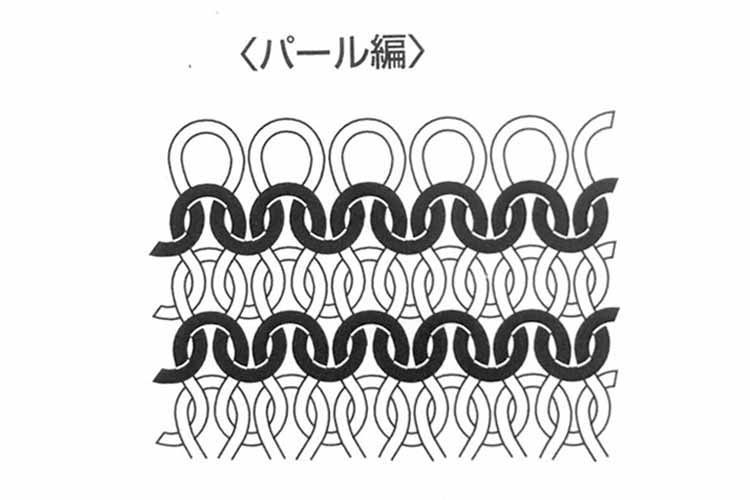

パール編み(両頭編み)

パール編みの基本組織は平編みの表目と裏目が交互に現れるものです。

これは編み組織上のことで、実際には大きく収縮するので、表と裏が重なり合うようになって、全体が裏目のように見えます。

なので平編みと同じ糸で編んで比べた場合、平編みよりぶ厚い生地になります。

たて方向への弾力性が大きく、耳まくれが起こりません。肉厚なセーターなどに使われます。

ガーター編みとも言われます。

「カットソー」とは

カットソーとは、「カット」と「ソーイング」を組み合わせた言葉で、これもニット衣類のひとつです。

一本の糸を編みあげて形をつくっていくニットセーター。

対して、ニット生地の反物を裁断してパーツを作り、それらを縫い合わせて作られたものがカットソーです。

では、カットソーにはどのような特徴があるのでしょうか?

カットソーで作られた洋服の特徴

ニットの服が1本の糸で作られたのに対し、カットソーはニット素材をカットしてはぎ合わせて縫っていきます。

なので完成した洋服の肩や脇の部分に縫い目が残るのが特徴。

ニットよりもカットソーの方が体にフィットして綺麗なボディラインを出せるデザインにしやすいんです。

天竺とフライスの違い

同じ無地のTシャツでも、普通のTシャツよりもなぜか生地がモチモチ(?)ふわっと(?)していてなんとなく上品な雰囲気な生地があります。

天竺以外にもフライスなど、Tシャツの生地にも種類があります。

作り方の分類で分けると、

天竺は平編み、フライスはゴム編みに分類されます。

フライスと天竺の見分け方

フライスを触ると「普通のTシャツとなんか違うなぁ」と感じるのですが、表地と裏地を見比べると簡単に見分けられます。

これが天竺で

こちらがフライスです。

天竺は表と裏で編み方が全然違って、

フライスは表と裏で同じような見た目をしています。

パッと見分ける方法として、覚えておくと便利ですね。

莫大小会館(メリヤス会館)を撮影しました

最後にメリヤスにちなんだ建物を紹介します。

大阪の福島区に「莫大小会館」という、昭和初期に建てられた趣きのある建築があります。

当初はメリヤス製品輸出組合の事務所として使われていたそうですが、戦後メリヤス会社の多くが戦災に遭ったことで組合の存続が困難となり、現在はデザイナー事務所、アートギャラリーなどが入るテナントビルになっています。

仕事で寄ったことがあるのですが、小学校の校舎を思い出すような、なんだか懐かしい哀愁のある建物でした。

何度も増築をくりかえしてできた建物は迷路のように複雑な作りになっていて、不思議な空間だったのを覚えています。

感想などをコメントいただけるのが、何よりとても嬉しいです。

はじめましての方も、思ったことはお気軽にコメントお願いします。

服の生地や環境についてブログを書いているので、よろしければ読者登録お願いします。

↓ブログ村ランキングに参加しています。そちらもチェックしていだけると励みになります。